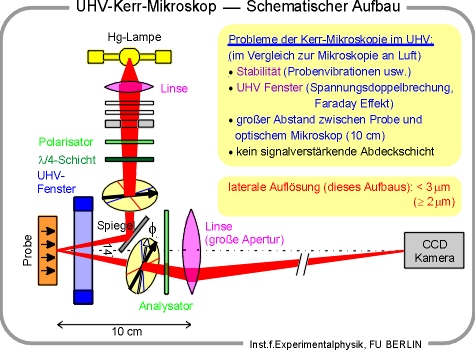

Magnetische Kerr-Mikroskopie

Im Vergleich zum intergralen Magnetooptischen Kerr-Effekt verwendet man

anstelle kohärenten Laserlichtes eine inkohärente Strahlungsquelle in Form einer

Quecksilber-Hochdruckdampflampe und anstelle einer Photodiode ein ortsauflösendes

Mikroskop (hier durch die Linse dargestellt) und zur Beobachtung eine CCD-Kamera.

Bei der Kerr-Mikroskopie handelt es sich an Luft um ein klassisches Verfahren.

Beim Übergang zum UHV ergeben sich jedoch verschiedene Probleme:

- ein großes Problem stellen Probenvibrationen dar. Da die Probe im UHV, der

optische Aufbau aber außerhalb der Vakuum-Kammer liegen, können beide Teile

nicht starr miteinander verbunden werden.

- besondere Aufmerksamkeit ist dem UHV-Fenster zu widmen, da es die Polarisation

des Lichtes aufgrund des Faraday-Effektes verändern könnte.

- Wegen des UHV - Luft - Überganges ist der minimale Abstand zwischen der

Probe und dem Mikroskop deutlich größer und damit beugungsbedingt die Auflösung

geringer als an Luft. Die Vakuum-Kammer wurde so optimiert, daß die Probe in der

Kerr-Mikroskop-Meßposition möglichst dicht an das UHV-Fester herangefahren werden

kann. Deswegen und durch die Beleuchtung über einen Spiegel konnte ein

Probe-Mikroskop-Abstand von nur 10 cm realisiert werden. Durch Verwendung eines

Mikroskopes mit großer Apertur beträgt deswegen die theoretisch erreichbare

Auflösung knapp 2 10-6m. Die kleinsten von mir beobachteten

magnetische Domänen waren etwa 3 10-6m groß.

- Im Gegensatz zu Anwendungen an Luft können signalverstärkende

Abdeckschichten nicht verwendet werden, da sie die dünnen Filme zerstören würden.

Um trotz des geringen Kontrastes dennoch aussagekräftige Domänenbilder zu

erzielen, bedarf es einer speziellen Bildverarbeitung, siehe

Differenzbildtechnik.